「リハビリって、いつまで受けられるんですか?」

これは、病院でリハビリを受けている方やそのご家族から、よくいただくご質問です。

実は、医療保険で受けられるリハビリには“期限”があり、その期限が来ると、たとえ本人が「まだ必要」と感じていても、病院でのリハビリが終了してしまうことがあります。

でも、その“制度上の期限”と“身体の回復に必要なケア”は、まったく別の話です。

私はこれまで、脳神経外科病院では脳卒中後遺症に悩む患者さんと、整形外科クリニックでは様々な「痛み」に悩む患者さんと共にリハビリをしてきました。そんな中感じたのは、むしろ病院を出た「その後」、リハビリ期限を迎えたその先こそが、身体の整えどきだということでした。

今回は、「リハビリの期限ってなに?」「その後の身体ケアってどうすればいいの?」という視点で、脳血管疾患と整形外科疾患に精通した整体師であり理学療法士でもある私が、わかりやすく解説していきます。

リハビリが終わったあとも、できることはたくさんあります。

是非最後までお読みいただけると嬉しいです。

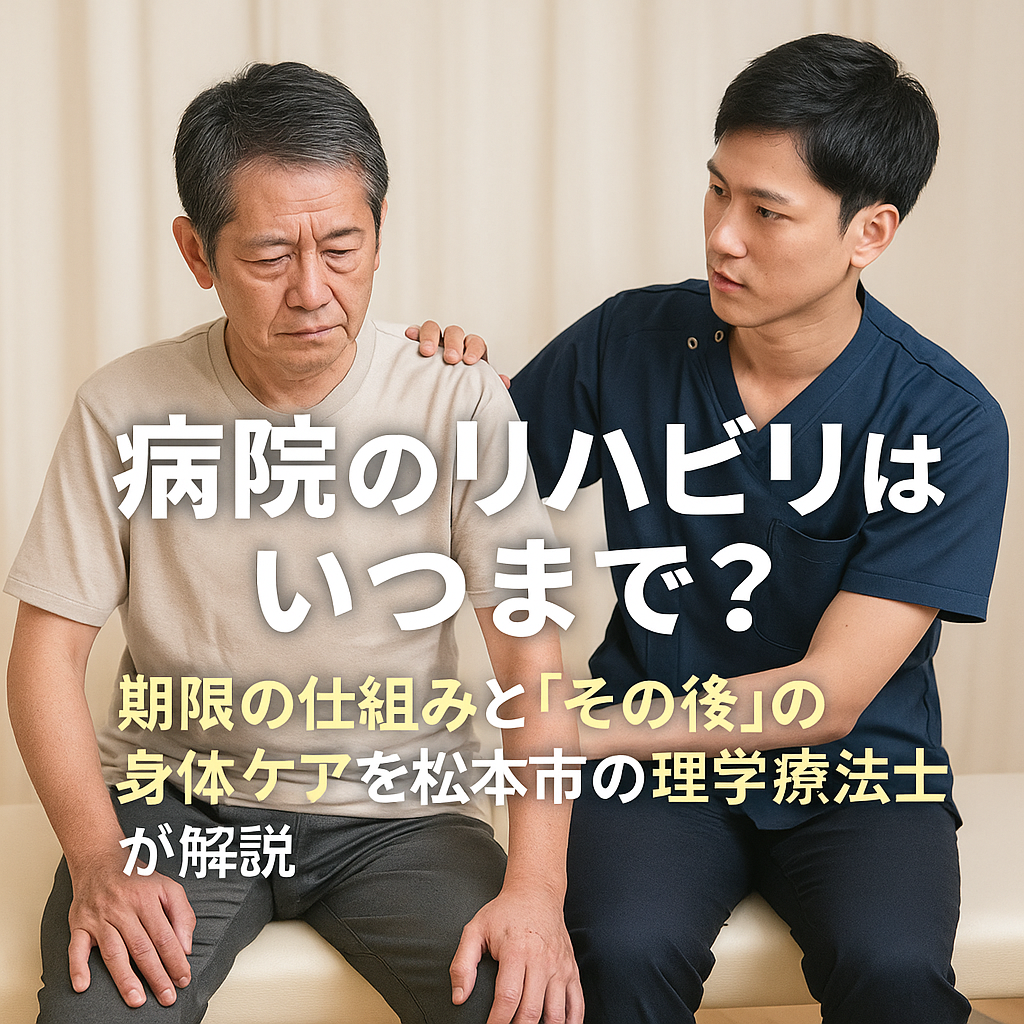

1. 「リハビリには期限がある」って本当?

医療保険でのリハビリには“ルール”がある

病院でのリハビリは、実は「期限付き」です。たとえば、脳卒中や骨折、変形性関節症などの疾患に対するリハビリも、健康保険のルールによって受けられる期間や頻度に制限があります。

たとえば、脳血管疾患であれば「発症から最大180日まで」、整形外科的な疾患であれば「発症から最大150日まで」といったように、病名によってリハビリの上限期間が定められているのです。

期限=回復終了、ではない

では、その期間が終わったらリハビリはもう必要ないのかというと、そうではありません。

期限はあくまで「保険制度上の区切り」に過ぎず、身体の回復や日常生活への適応は、その先も続いていくのが現実です。

私の経験でも、「ようやく身体の動かし方がわかってきた頃に期限が来た」「あともう少し通いたかったのに…」という声を聞く機会は非常に多くありました。。病院勤務時代は、こういった声を聞くたびに歯がゆく申し訳ない気持ちになったものです。

“その後”のケアが鍵になる

しかし実は、リハビリ終了後のタイミングこそ、身体を再び整えるチャンスといっても過言ではありません。

慢性的な動きの偏り、感覚の鈍さ、緊張のクセなどを残したまま生活を続けると、次第に痛みや不調につながることもあります。

期限があるからこそ、「その先」を見据えた身体づくりが大切なのです。

2. 病院を出たあと、どこに相談すればいいのか

ケアの“空白期間”に迷う人は多い

病院でのリハビリが終了したあと、「もうどこにも通えないの?」「今の身体の状態を、誰に相談したらいいのか分からない」――

そんな声を多く耳にします。

実際、制度上のリハビリが終わると、医療機関での定期的な身体ケアを継続するのは難しくなります。

訪問リハビリやデイケアなどの福祉サービスもありますが、「そこまでではないけれど、何となく身体の調子が不安」「動きにくさや痛みが残っている」など、中間的な悩みを抱える人にとっては、相談先が見えにくいのが現状です。

“困っているけれど、重症ではない”人こそケアが必要

特に、次のような状況の方には「そのままにしないこと」がとても大切です。

- 退院後しばらく経って、徐々に身体のバランスが崩れてきた

- リハビリ中に意識していた身体の使い方を忘れてきた

- 麻痺側をかばっていたら、健側に痛みが出てきた

- 「動きにくい」「怖い」「なんとなく不安」など、言葉にしづらい感覚がある

これらはすべて、身体が「まだケアしてほしい」と出しているサインかもしれません。

軽度であっても、不調の芽を放っておくと、後々大きな問題になることも少なくありません。

整体は「制度の外」でできる継続ケアのひとつ

こうした時に活用できるのが、民間の整体です。

もちろん、整体は“リハビリの代替”ではありません。

ですが、身体の歪みや緊張のクセ、感覚のズレなどを丁寧に整えることで、生活の中での動作が楽になったり、麻痺側の使いやすさが少しずつ変わってくるケースもあります。

医療制度の中でのケアが一区切りとなったあと、次のステップとして「制度の外でもできるケア」がある――

そう知っておくだけでも、心に少し余裕が生まれるのではないでしょうか。

3. 「まだ整っていない部分」にアプローチできる整体の強み

麻痺が残る身体に起きやすい“二次的なゆがみ”

病院でのリハビリが一区切りを迎えたあと、よく見られるのが「麻痺とは直接関係のない不調」です。

たとえば――

- 麻痺側ではない方の腰や膝が痛くなってくる

- 歩行時に背中や肩のバランスが崩れていく

- 麻痺側の足裏感覚が鈍くなっているように感じる

これらは、**麻痺のある身体で日常生活を続けるうちに起きる「補正・代償の積み重ね」**によって生じるものです。こうした部分は、病院のリハビリではフォローしきれないケースも多く、結果として「何となくしんどい」「動きにくい」という状態が続いてしまいます。

整体が目指すのは「感覚と動きのチューニング」

整体では、**今ある身体を“より心地よく使える状態に整える”**ことに主眼を置いています。

麻痺そのものを治すことは難しいかもしれません。

でも、感覚のズレを整えたり、動きのクセを見直したりすることで、身体はまだまだ楽になる余地がある――これは、多くの方に共通する可能性です。

- 骨盤や背骨の位置を調整する

- 麻痺側と非麻痺側の感覚の差を少しでも埋める

- 無意識に入っている筋緊張をほどく

こうした丁寧な介入によって、「麻痺のある身体で、どう楽に動くか」という視点が見えてきます。

“元に戻す”ではなく“今に合わせて整える”視点が大切

整体では、「元の状態に戻す」ことよりも、「今の状態に合ったベストな使い方を見つける」ことを大切にしています。

結果として、麻痺側の手足が前より動かしやすくなる、動作がスムーズに行えるようになる、といった効果に繋がるのです。

そしてそれは、理学療法士として臨床に長く関わってきたからこそ感じる、現実的かつ前向きなアプローチでもあります。

4. リハビリ後の「次の一手」としての整体

病院の次は、どこへ行けばいいの?

リハビリが終了したあと、「これからは自分で頑張ってくださいね」と言われる方は少なくありません。でも、実際のところ「何をすればいいのかわからない」というのが本音ではないでしょうか。

医療機関での通院は終了しても、体の左右差や緊張、感覚の鈍さなどは残っていることが多く、それが次第に別の不調や二次障害の原因になるケースもあります。

ここで大切なのは、「終わったから何もしない」のではなく、「次のステップとして何が必要か」を見極めていくことです。

整体が担える“つなぎのケア”

整体は、医学的な治療やリハビリと競合するものではありません。

むしろ、その“あとのケア”として、体の再調整や感覚の再教育を行うことができる存在です。

たとえば、

- 麻痺側の感覚を再認識するような皮膚刺激

- 体幹や骨盤の動きの左右差を整える手技

- 呼吸や支持バランスを使った姿勢調整

など、病院では十分に時間を取れなかったような細かい身体のクセにアプローチできます。

“再び動ける”身体を目指して

整体では、「もともとの機能を取り戻す」だけでなく、「今の身体でどう動くか」を考えた施術を行います。

これは、麻痺があっても、痛みがあっても、その中で最大限に自分の身体を活かしていくためのアプローチです。

退院後、あるいはリハビリ終了後にこそ、“本当に自分のためのケア”が始まるとも言えるでしょう。

5. リハビリに「終わり」はあっても、“ケア”に終わりはない

回復の本質は、“日常の中にある”

リハビリが制度上の期限で終わったとしても、日々の生活は続きます。

「もう病院では見てもらえないから仕方ない」とあきらめるのではなく、「自分の身体を大切にし続けるために、次にできることは何か」を考えていくことが、これからの身体との付き合い方を変えてくれます。

本当の意味での“整える”とは、治療室の中だけで完結するものではなく、日常の動作の中で少しずつ形になっていくもの。整体は、その日常の中にある“整えるきっかけ”を提供する場所です。

「今の自分にできること」を見つけに

麻痺や後遺症が残っていても、その中でできることは必ずあります。

感覚のズレを修正する、使いやすい身体の動かし方を探る、無意識の緊張をゆるめる…。

こうした一つ一つのアプローチが、「もう一度動ける身体」へとつながっていきます。

整体は「治す場所」ではなく、「戻っていく力を引き出す場所」。

そしてそれは、あなたがこれから先、自分の身体と前向きに向き合うための、大切な“選択肢”の一つです。

そんな「戻っていく力を引き出す場所」に心当たりがなければ、整体りびるどにご相談ください。

全力であなたをサポートさせて頂きます。

コメント